"দেশভাগ খুব মর্মান্তিক। কিন্তু দেশভাগের একটা সুফল আছে। সেই সুফলটা হচ্ছে বাংলাদেশ।"

- কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য

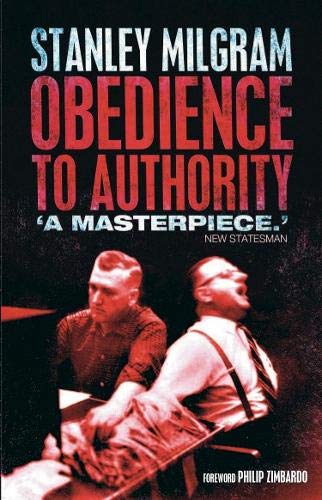

আনিসুজ্জামানের সবচেয়ে (সম্ভবত একমাত্র) গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো তার পিএইচডি গবেষণা : 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য'। পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে তিনি এই কাজ করেন। এটা একটা সহি পাকিস্তানি স্পিরিট। এ ব্যাপারে আমি আমার 'বাদ-মাগরিব' বইতে লিখেছি :

"আশলে পাকিস্তান ব্যাপারটাই একটা প্রতিক্রিয়া। খুব দ্রুত এ প্রতিক্রিয়ার ফলও পাওয়া যাচ্ছিল। ড. আনিসুজ্জামান তাঁর 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য' বইয়ের অবতরণিকায় বলছেন, ‘বাঙালী মুসলমানের হাতে আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে যে ফসলটুকু ফলেছে, দুর্ভাগ্যক্রমে তা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকের দ্বারা সাধারণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। পাকিস্তান-সৃষ্টির পর সেকালের মুসলিম সাহিত্যব্রতীদের সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল জেগেছে, অনেক উৎসাহী কর্মী তাঁদের জীবনকাহিনীর পুনর্গঠনে এবং তাঁদের রচনার সন্ধান ও সংগ্রহে, পরিচয়দান ও মূল্যনিরূপণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এর মূল্য আছে।' এমনকি, আমরা বলব, আনিসুজ্জামানের ঐ গবেষণা-পুস্তকটিও একখানা পাকিস্তানি স্পিরিট।"

আনিসের পিএইচডি বইতে কিছু ঐতিহাসিক ব্যাপারে তার রাজনৈতিক অবস্থান খুব স্পষ্ট, যেটা আমাদের সতর্কভাবে খেয়াল করা দরকার। আমরা দেখতে পাই, তার গবেষণায় একদিকে তিনি যেমন হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাকে চিহ্নিত করেছেন, অন্যদিকে মুসলিম লীগ গঠন ও ৪৭-এর বঙ্গভঙ্গকে জাস্টিফায়েড করেছেন। একইসঙ্গে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গেরও যৌক্তিকতা নিরূপণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

খুব বিশদ আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। আমি শুধু কয়েকটি সূত্র ধরিয়ে দেব কিছু উদ্ধৃতির উল্লেখে :

১। ধর্মকেন্দ্রিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ও উচ্চমন্যতাকেই তখন সকলে মনে করতেন জাতীয়তাবাদী চেতনা বলে। জাতীয়তাবাদ আর হিন্দু জাগরণবাদ যে সমার্থক হয়ে উঠল, এটাই হল সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার। ...এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে অহিন্দু জনসংখ্যার কথা কেউ ভাবলেন না। জাতি ও হিন্দু কথাটা সমার্থক হয়ে দাঁড়াবার ফলে হিন্দু ও মুসলমানের স্বতন্ত্র জাতিত্বের একটি মূলসূত্র প্রতিষ্ঠিত হল।... হিন্দু ও মুসলমানের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধে প্রথম সংঘর্ষ বাধল ১৮৮২তে যখন দয়ানন্দ সরস্বতী গোহত্যানিবারণী আন্দোলন শুরু করলেন এবং ১৮৯৫তে যখন বাল গঙ্গাধর তিলক শিবাজী-উৎসবের প্রবর্তনা দিলেন। তিলক ছিলেন চরমপন্থী কংগ্রেস নেতাদের গুরু। ১৯০৫-এর পর কংগ্রেসে এই চরমপন্থীদের প্রাধান্য হিন্দু-মুসলমানকে তাই কাছে না টেনে দূরে ঠেলে দিয়েছে।

২। ১৮৭০ থেকে হিন্দু পুনর্জাগরণের ভাবধারাটা যে প্রবল হয়েছিল, তা আমরা দেখেছি। এই সময়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবাদী মুসলিম রাজনীতির প্রভাবে মুসলমানেরাও নিজেদের স্বার্থ আলাদা করে ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভূমিকা এক্ষেত্রে বড়। বঙ্গভঙ্গের ফলে অনগ্রসর মুসলমানদের অনেক সুবিধে হবে, একথাও সরকারী মহল থেকে ঘোষিত হয়েছিল। অতএব, এটা খুব স্বাভাবিক যে, বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যে আবর্তের সৃষ্টি হল, তাতে অধিকাংশ মুসলমান আর অধিকাংশ হিন্দু পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার পরিচয় দিলেন। ফলে, বঙ্গভঙ্গের সংকটময় মুহূর্তে বাঙালী হিন্দু-মানস কেবল যে ইংরেজ-বিদ্বেষী হল, তা নয়, মুসলমানের প্রতিও তার বিরূপতা জাগল। মুসলমানও হিন্দুকে আরো বেশী করে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন।

৩। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙালী হিন্দুর মনে যে দেশাত্মবোধ জাগল, তার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল হিন্দু ঐতিহ্যগর্ব। মুসলিম-মানসের কাছে তা গ্রাহ্য হবার কথা নয়, হয়ও নি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদীদের অবদান স্বীকার করেও একথা বলতে হয় যে, হিন্দু-মুসলমানের নৈকট্য বিধান না করে তাঁরা দুসম্প্রদায়ের মধ্যেকার ব্যবধান বাড়িয়ে তুলেছিলেন। সাধারণত তারা মুসলিমদেরকে ইংরেজদের পোষ্য জ্ঞান করতেন।

অতএব, মুসলমানের প্রতি সন্দেহ ও বিদ্বেষের মনোভাব যে এই সময়ের বাঙালী হিন্দুর মধ্যে আশ্রয়লাভ করল, এতে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই।

ঠিক এই আবহাওয়ার মধ্যেই মুসলমানের পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল।... কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার সময় তার যে উদ্দেশ্য ছিল, জন্মমুহূর্তে লীগের উদ্দেশ্য ছিল তারই অনুরূপ : অর্থাৎ ভারতীয় মুসলমান ও ইংরেজ সরকারের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন করা এবং ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থার আশ্রয়েই মুসলমানদের জন্যে যতদূর সম্ভব সুযোগ-সুবিধা অর্জন করা। কিন্তু কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার পরবর্তী কুড়ি বছরে দেশের রাজনৈতিক পট এত দ্রুত পাল্টে গেছে যে, ১৯০৬ খৃস্টাব্দে লীগের তুলনায় কংগ্রেসকে অধিকতর বৈপ্লবিক বা স্বাধীনতাকামী প্রতিষ্ঠান বলে মনে করাই স্বাভাবিক ছিল।

৪। এখানে বলে রাখা দরকার যে, ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে বঙ্গবিভাগের সঙ্গে ১৯০৫ খৃস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের মৌলিক পার্থক্য ছিল। পরবর্তীকালে মুসলিম জনশক্তি সংঘবদ্ধভাবে নিজেদের জন্যে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি দাবী করেছিল। পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠায় এবং পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের বিভাগে সেই দাবীর বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে। ১৯০৫ খৃস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ জনসাধারণের কোনো দাবীর ফল নয়—শাসকচক্রের পরিকল্পনা সেদিন জনসাধারণের উপরে আরোপিত হয়েছিল এবং সেই পরিকল্পনায় এদেশবাসীকে স্বাধীনতা-দানের কোনো ইচ্ছা প্রকাশ পায় নি।

তো, এখানে আমার প্রশ্ন হলো, আনিসুজ্জামানরা কেন তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে এদেশে এসেছিলেন? কোনো সন্দেহ নেই যে, সাম্প্রদায়িক বোধ নিয়েই তারা স্বদেশ ছেড়েছিলেন। এসেছিলেন মধুর লোভে।

বছর দুয়েক আগে এক আড্ডায় হায়াৎ মামুদ স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এত বড় হিন্দুস্থান ছেড়ে আপনারা কেন পাকিস্তান এলেন? স্যার উত্তর দিলেন, বাবা বলল, মুসলমানদের জন্য আলাদা একটা দেশ হচ্ছে, সেখানে গেলে অনেক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে। তো, আমরা চলে এলাম।

আমাদের অধিকাংশ সিনিয়ার বুদ্ধিজীবীর অভিপ্রয়াণের (মাইগ্রেশন) মূলে রয়েছে এই কথা। সেটা লুকিয়ে যারা দেশভাগ নিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠেন, তারা ঠিকই জানেন, কাকে বলে গ্লিসারিন-কান্না, কার নাম ছদ্ম-হাহাকার। প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে লেখা বিজয়ের বিপুল আনন্দ, পরিতৃপ্তির গভীর সুখ। তাই আনিস স্যার বলেই ফেলেছেন, আমার জীবনে কোনো খেদ নেই।

.jpg)